首部藍皮書發(fā)布!引領中國互助式養(yǎng)老領域新航標!

11月26日上午,《中國時間銀行藍皮書》在中國時間銀行互助養(yǎng)老主題會議上正式發(fā)布。全國老齡辦黨組成員、中國老齡協(xié)會副會長王紹忠,中國老年學和老年醫(yī)學學會副會長、北京大學國際醫(yī)院常務副院長高國蘭,中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會理事長于建偉,復旦大學老齡研究院副院長、教授、博士生導師吳玉韶,中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會時間銀行基金管理委員會主任史秀蓮等人參加了線上發(fā)布會。有關專家學者就中國時間銀行的發(fā)展及中國養(yǎng)老產業(yè)的研究成果進行了交流分享。

人口老齡化背景下,我國的老齡社會治理也面臨著新的挑戰(zhàn)。一是新形勢下的供需困境。從1999年步入老齡化社會至今,我國老年人口凈增超過1億,60歲以上老年人口2.67億,成為目前世界上老年人口規(guī)模最大的國家。快速老齡化進程正不斷沖擊著我國養(yǎng)老保障體系,家庭小型化進程的持續(xù)推進也不斷削弱著我國家庭養(yǎng)老的基礎,家庭養(yǎng)老服務難以為繼,出現了“照護赤字”“服務赤字”,養(yǎng)老需求難以得到有效滿足。二是經濟社會發(fā)展帶來的人力資源閑置。人類預期壽命增加導致離退休老年人非工作時間增加,老年人的大量閑暇時間及其人力資本未被充分利用,造成嚴重的人力資源閑置。三是服務分割帶來的社會資源分散。如今多元主體參與社會治理但又因區(qū)域限制造成資源分散,尤其是我國各地經濟社會發(fā)展不均衡,社會資源難以跨區(qū)域流通,社區(qū)人力資本、知識資本、信息資本、技術資本等難以實現系統(tǒng)性整合利用。

“時間銀行”作為公眾利益互助平臺,能通過高效分配公益資源和解決供需矛盾來實現養(yǎng)老服務效能的提升。首先,它作為一種資源整合和分配機制,可有效匯聚社會力量,實現“1+1>2”效應,實現服務供需二次匹配,有效緩解供需不足的矛盾。其次,可推動“老年再教育”,讓老年人“學起來”,推動“老有所為”、余熱生輝。最后,它運用數字化手段將不同區(qū)域的“時間銀行”網點連在新的社會交換與分配網絡中,為不同區(qū)域之間的人力資本、社會資本的流通構建了現代化的交換與分配網絡,整合資源,實現了養(yǎng)老需求與社會資本供給的即時對接。發(fā)展“時間銀行”互助養(yǎng)老不僅是對我國養(yǎng)老困境的現實回應,更是我國經濟社會發(fā)展的必然要求。

據悉,目前時間銀行已實現多個城市的文明辦“志愿+”、民政局“慈善+”、商務局“企業(yè)+”、發(fā)改委“信用+”、組織部“黨建+”、文旅局“旅游+”、衛(wèi)健委“醫(yī)療+”等多部門融合的志愿服務平臺,通過志愿服務資源解決問題,通過區(qū)塊鏈技術保障數據安全,實現質量監(jiān)管、訂單追溯、科學管理,在政府多部門共同推動下,時間銀行應用場景有效打通了跨行業(yè)的積分互認和時間的通存通兌,通過志愿與公益的方式,發(fā)揮了社會第三次分配的功能。

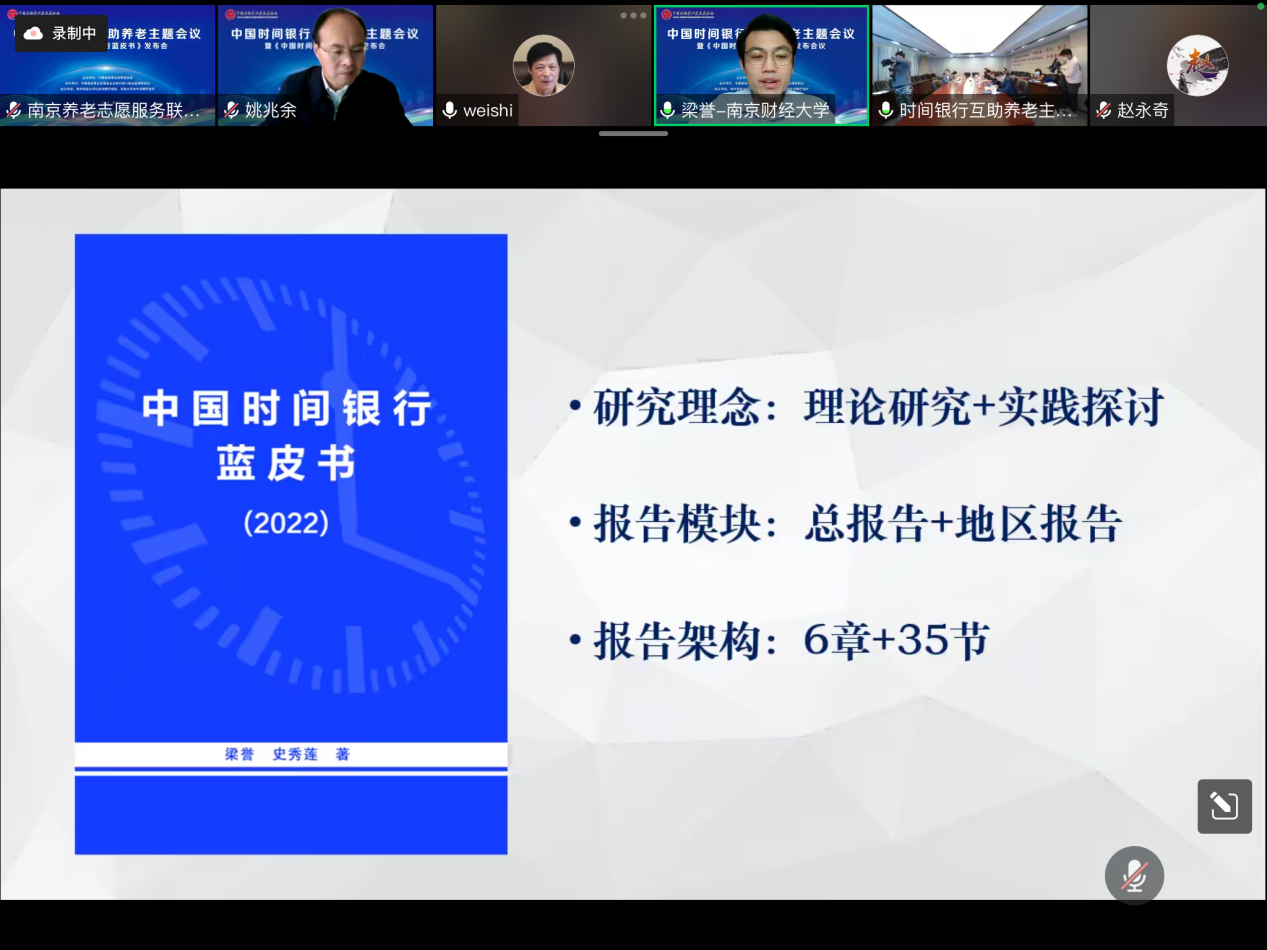

從“積極應對人口老齡化”寫入黨的十九大報告,到《國家積極應對人口老齡化中長期規(guī)劃》,再到《中共中央國務院關于加強新時代老齡工作的意見》、《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務體系規(guī)劃》,《中國時間銀行藍皮書》的形成,是對近年來黨和國家養(yǎng)老政策精神的深入貫徹落實,是中國式養(yǎng)老和本土化互助實踐的有效探索。

近年來,北京、上海、江蘇南京、山東青島等城市紛紛出臺了“時間銀行”實施方案、“時間銀行”推廣意見、“時間銀行”實施細則等政策文件,為我們全國“時間銀行”的推廣打下了樣板,有效解決供需結構性矛盾。可以說,《中國時間銀行藍皮書》的正式發(fā)布,標志著養(yǎng)老行業(yè)首個“時間銀行”發(fā)展規(guī)范性報告正式面向社會大眾,是我國互助養(yǎng)老工作推進的里程碑事件。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

編輯:qysb005標簽: